寻迹阳明:浙良知阳明文化研究院赣地精神地图考察纪实

江西作为王阳明(王守仁)生平重要活动地与思想实践的关键场域,在阳明 文化的形成传播与发展中具有不可替代的核心意义。这种意义既体现在历史实证层面——王阳明在江西的实践直接推动其思想的成熟与完善;也体现在文化传承层面——江西的地理空间、社会土壤与历史记忆成为阳明文化的重要载体;更体现在精神共鸣层面——江西的地域文化与阳明心学形成了深层的互构关系。

为追溯王阳明在江西的历史足迹,挖掘阳明心学思想的实践地标,深化王阳明及阳明文化研究,学习、借鉴江西省在传播弘扬创新阳明文化上的做法与成效,浙江省阳明良知慈善基金会和省良知阳明文化研究院联合党支部书记徐八达、省良知阳明文化研究院学术委员会副主任林吕建(省社科院原党委书记、省广电局原局长)、蒋学基(省委统战部原副部长、省委党校原副校长、省社会主义学 院原党组书记)、省良知阳明文化研究院理事长徐永根、省阳明良知慈善基金会理事长黄维生等一行七人,自2025年5月16日到22日赴赣对其阳明文化建设进行为期七日的考察调研。

南昌:初遇赣鄱,心学启程。5月16日,我们抵达南昌,首站走进江西省博物馆。青铜器与瓷器无声诉说着赣地文脉,而王阳明在江西的故事,正从这里悄然铺开。 午后,江西省社会主义学院徐春林教授一场《阳明心学与人生智慧》讲座,既立足理论层面,又立足实践层面,将“致良知”的智慧娓娓道来。座谈中,赣浙学者共话心学当代价值,思想的火花在交流中碰撞。 鄱阳湖:金戈铁马,心学淬炼。17日,我们驱车至鄱阳湖畔——五百年前平定宁王叛乱的主战场。正德十四年(1519年),王阳明在此以不足两万兵力,鏖战十日击溃朱宸濠十万叛军。湖风猎猎,仿佛仍能听见当年战鼓雷鸣。王阳明以少胜多的军事传奇,正是“知行合一”的绝佳注脚。

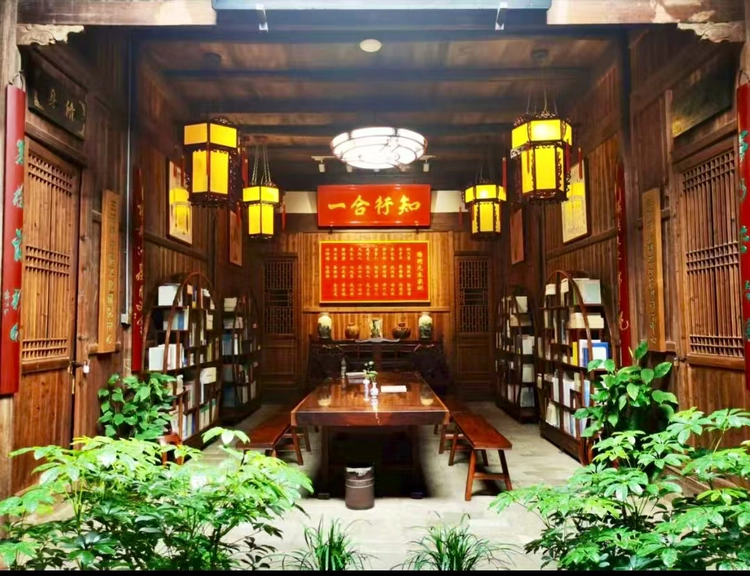

赣州:书院苔痕,通天悟道。18日,考察团深入赣州老城,一幅阳明画卷徐徐展开: 郁孤台上远眺,辛弃疾词中的清江水,也曾映照阳明先生的身影; 阳明书院木门轻叩,先生讲学余韵犹存; 通天岩石窟幽深,石壁上仿佛仍回荡着“破心中贼难”的慨叹:正德十五年(1520年),王阳明在平定宁王之乱后重返赣州,多次携弟子邹守益、陈九川等至通天岩讲学。 在此期间,他结合平叛实践与哲学思辨,首次系统阐述“致良知”思想。其留下的诗句,如《通天岩》中“但得此身闲,尘寰亦蓬岛”,以自然之境隐喻心学境界,将“致良知”从抽象哲理转化为可感的生活体验; 崇义县王阳明博物馆里,见证了王阳明化民成俗的智慧; 阳明苑军事文化园是依托王阳明平定地方叛乱时的驻地遗址打造的专题文化园区。王阳明旧居、左溪剿匪战役指挥所遗址、点将台等历史现场,直观呈现其军事指挥场景与生平事迹;阳明军事博物馆、阳明心学研修馆、“知行亭”“良知亭”等修身场所,兼具学术研究与文化体验;理心湖、阳明小洞天等自然景观与人文建筑相映,营造“天人合一”的研学氛围,园区布局精巧,兼具历史厚重感与园林雅致之美。

崇义:梯田碑刻,心学润土。19日,车队沿蜿蜒山路挺进崇义县。在上堡梯田最高处的观景台,万亩梯田在晨雾中若隐若现。这就是著名的“十家牌法”实施地。王阳明在正德十二年(1517年)推行保甲制度时,特意结合当地耕作特点,将治安管理融入农耕生产,至今仍有“一家有事九家帮”的民俗遗存。 平茶寮碑矗立林间,斑驳字迹记录着王阳明平定民乱后“立县安民”的仁政。 嘉靖六年(1527年),王阳明因平定广西思田之乱积劳成疾,辞官返乡途中经南安府(今赣州大余县),由此与丫山灵岩寺产生交集,有了“开门人”传说。据《大庾县志》记载: 王阳明途经大余时登丫山灵岩寺,偶遇一尘封禅房。寺僧告知此房为祖师圆寂前所锁,称“除非自己回来,否则不可开”。王阳明坚持入内,发现案几上留有一偈:“五十七年王守仁,启吾钥,拂吾尘;若问前生事,开门人是闭门人。偈语暗示王阳明即祖师转世,且将寿终于57岁。王阳明惊悟后匆匆下山,三日后(1529年1月9日)病逝于青龙铺舟中,终年57岁,临终遗言“此心光明,亦复何言”。 青龙铺的“光明碑”与“落星亭”,铭刻着这位心学大师的最后时光,见证着阳明文化在南赣大地的永恒传承。 龙南:古道心谷,桥连古今。20日清晨,考察团踏访梅关古道。穿过古道的苍苔石阶,大家诵读岩壁上的《过梅岭》诗篇。 龙南阳明心谷景区以玉石仙岩为主景,阳明心学为内核,聚焦王阳明在龙南的“三立”事迹。其中的摩崖石刻是阳明文化的重要载体,尤以玉虚洞内45方历代题刻最为珍贵。王阳明曾在此留下诗句:“洞穴人寰此最佳,当年空自费青鞋。”

明代的太平桥如今依然横跨江面,当年王阳明为便民主持修桥的故事,至今被乡老传颂。

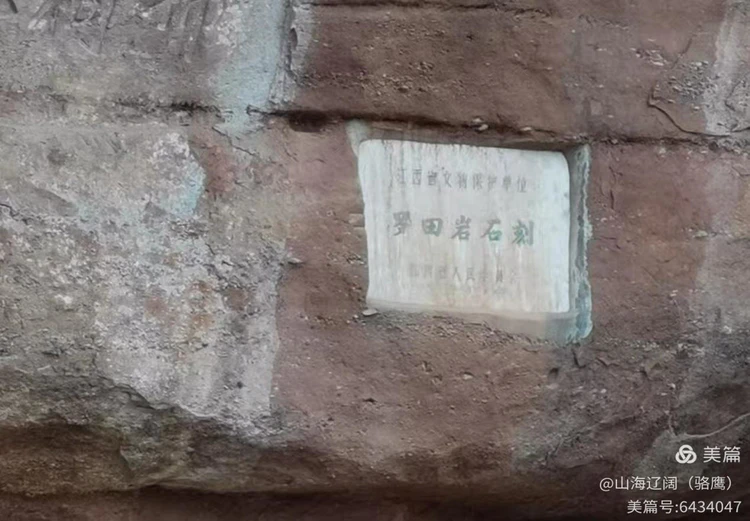

于都:岩刻如镜,照见初心。21日,考察团探访于都罗田岩的石刻群,此处曾是王阳明与弟子论学之地, 岩壁摩挲间,仿佛触摸到“心即理”的温度。

吉安:书院星火,心学归处。22日,行程终站回到王阳明首任知县之地——吉安。 白鹭洲书院琅琅书声里,藏着“致良知”的种子。这座始建于南宋的书院,因阳明先生正德五年(1510年)主政庐陵时的讲学而焕发新生。 阳明书院青砖黛瓦间,复现明代讲学盛况。 正德五年(1510年),王阳明赴任庐陵知县,于此播撒“致良知”的火种,以“开导人心”为绳,将心学种子埋进庐陵的街巷田畴。 雕像旁,“心中有良知,满街皆圣人”的刻字与老街飘着茶香的“茶楼”招牌相映成趣,当年跟随他的聂豹、邹守益等先贤,正是从这方老街出发,让吉安终成“江右王学”的发祥地。 市博物馆内,一尊塑像、一段简介,勾勒出先生传道庐陵的侧影。 七日感悟:山河有迹,心学长青。这趟旅程,我们触摸到的不只是碑刻与砖瓦,更是江西将阳明文化“活化”的智慧,其正以“创造性转化、创新性发展”的智慧,让阳明心学走出书斋,融入当代生活: 从鄱阳湖战船模型到崇义博物馆,历史变得可感; 从通天岩实景课堂到阳明心谷石刻考察,思想有了温度; 从政府专项基金到民间书院修复,印证着“事上磨练”的当代实践。

人气热度:℃